数学,从来不是课本里冰冷的公式与定理,而是滋养思维的沃土。在惠外学校,数学教学早已超越 “知识传授” 的传统边界,通过一系列浸润式活动,完成了从 “教会解题” 到 “培育思维” 的深刻跃迁。

一、从 “解题” 到 “破局”:让逻辑思维在挑战中生长

解题能力竞赛的赛场总是弥漫着专注的气息。这里没有机械的重复训练,赛题设计始终瞄准 “知识背后的思维方法”—— 看似复杂的应用题,实则是对 “如何拆解问题” 的考验;看似繁琐的计算,暗藏着 “如何寻找简便路径” 的巧思。

同学们握着笔,不是在重复记忆中的解题步骤,而是在进行一场思维的 “闯关游戏”:面对陌生情境,先梳理已知与未知的关联,像侦探般提取关键信息;遇到复杂条件,尝试用画图、列表等方法转化抽象问题,让隐藏的逻辑链浮出水面。

当同学们为一道难题争论 “不同解法的优劣”,当他们在赛后自发总结 “哪种思路更高效”,知识便从 “记住” 升华为 “运用”,思维也从 “被动接收” 转向 “主动建构”。

二、从 “计算” 到 “应变”:让动态思维在融合中淬炼

“智体同行” 数学益智竞赛总能点燃别样的热情。这不是单纯的计算比拼,而是一场 “思维速度与抗压能力” 的综合考验 —— 在这里,数学思维不再是安静的推演,而是需要在动态中保持清晰。

同学们在奔跑中调整呼吸,也在计算中校准思路。竞赛将计算能力与运动挑战巧妙融合:刚完成一组复杂的简便运算,转身就要投入跳绳接力;刚理清方程中的等量关系,立刻要在奔跑中保持思维的连贯。巅峰赛的接力环节尤为精彩:奔跑的身影带着风的速度,终点处的演算却需静的专注,一动一静间,考验的是 “快速切换思维状态” 的能力。

三、从 “会做” 到 “会讲”:让理性思维在表达中显形

“以说促思” 数学说题比赛总能碰撞出思维的火花。经过班级选拔的 “小小数学家” 们,要站在台上拆解每一道题的来龙去脉:不仅要说清 “怎么做”,更要讲透 “为什么这么做”;不仅要列出算式,更要分析 “不同方法的适用场景”。

评委们关注的,从来不是 “答案是否正确”,而是 “思维是否连贯”:推导过程是否有逻辑漏洞?是否能发现不同解法的关联?是否能用简洁的语言让听众理解?课后服务中心主任黄冬在总结时说:“说题的本质,是让学生用语言‘复盘’思维过程 —— 能讲清道理,才是真的懂了。” 这种 “逼着自己说清楚” 的过程,让思维从 “模糊的感觉” 沉淀为 “清晰的逻辑”。

四、从 “认知” 到 “建构”:让具象思维在实践中扎根

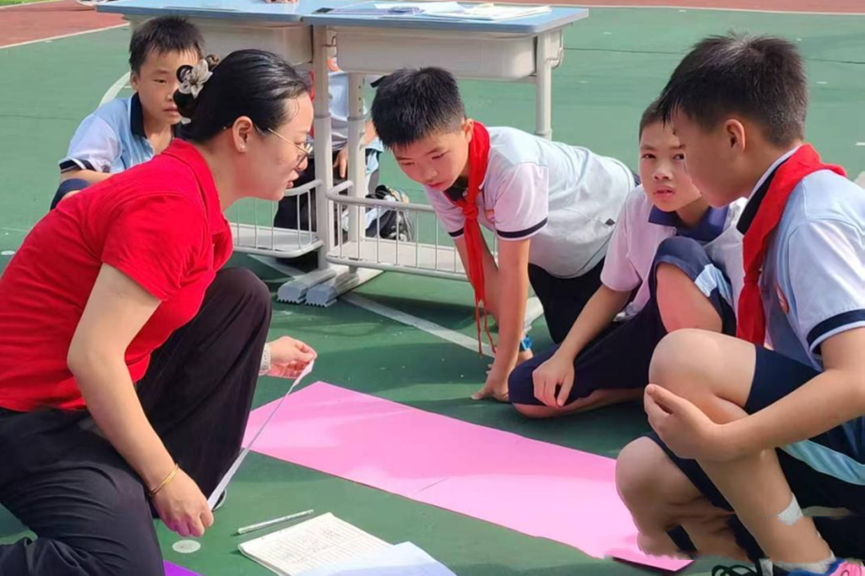

惠外校园的绿茵场上,三年级的 “数学趣味户外活动” 总能让孩子们对 “数与量” 产生全新的认知。这里没有 “背公式” 的枯燥,只有 “做数学” 的鲜活 —— 让抽象的 “数感”“量感” 在触摸、丈量、协作中自然生长。

“数感与量感不是背出来的,是用出来的。” 小学部教学教研指导中心副主任黄菊梅的这句话,在孩子们的实践中得到最好的诠释。当他们为 “怎样用最短的绳子围出最大的空间” 争论不休时,“优化思维” 已悄悄扎根;当他们合作完成测量任务,为 “谁的方法更高效” 投票时,“批判性思维” 正在生长。最终,“最佳团队奖” 的奖状上,印着的不仅是荣誉,更是 “用数学思维解决问题” 的自信。

从解题时的逻辑推演,到说题时的清晰表达;从智体融合中的快速应变,到户外实践中的具象建构,惠外学校的数学教学始终在回答一个问题:数学教育的终极目标是什么?答案藏在孩子们解题时紧锁的眉头里,藏在说题时自信的语调里,藏在奔跑后提笔演算的专注里,藏在丈量校园时兴奋的欢呼里 —— 那是从 “学会知识” 到 “学会思维” 的跨越,是从 “被动接收” 到 “主动创造” 的蜕变。

在这里,数学不再是一堆需要记忆的公式,而是一套认识世界的思维工具;课堂不再是单向传输的场所,而是思维碰撞、生长、绽放的土壤。惠外学校用一场场精心设计的活动证明:真正的数学教育,从来不是让学生成为 “解题机器”,而是让他们成为 “会思考的人”—— 这,正是数学教育最美的模样。